日本における人材不足の原因とは?業界ごとの傾向も解説

2008年9月に起こった米国のリーマンショックの影響により、世界規模で金融危機に陥りました。

その影響によって世界経済は後退し、その後、日本では高齢化や少子化の影響も相まって人手不足に拍車がかかっています。

本記事では、日本における人材不足の原因や各業界の傾向、人材不足を解消する対策について解説します。

人材確保にお困りの方や外国人採用への取り組みをご検討の方などは、ぜひご参考にしてみてください。

目次[非表示]

- 1.日本における人材不足の原因と背景

- 1.1.少子高齢化

- 1.2.人材のミスマッチ

- 1.3.仕事に対する価値観の変化

- 2.人材不足が著しい業界

- 3.人材不足による企業への影響

- 4.人材不足を解消するための対策

- 4.1.対策① 会社の制度を見直す

- 4.2.対策② 副業を許可する

- 4.3.対策③ 学び直し制度を導入する

- 4.4.対策④ 業務を効率化する

- 4.5.対策⑤ アウトソーシングを利用する

- 4.6.対策⑥ DXを推進する

- 4.7.対策⑦ 人材採用を強化する

- 4.8.対策⑧ 外国人人材を雇用する

- 5.外国人人材を採用するメリット

- 6.外国人人材の採用の流れ

- 7.人材不足解消のための制度“特定技能”とは

- 8.特定技能外国人の採用なら「スタッフ満足」へ相談ください

- 9.まとめ

日本における人材不足の原因と背景

日本における人材不足の主な原因として、少子高齢化やミスマッチ、若者の価値観の違いが挙げられます。

それだけでなく、総務省統計局の労働力調査によると、178万人にも登る完全失業者も人材不足の要因のひとつであり、これだけの完全失業者が就業すれば人材不足の解消に貢献できます。

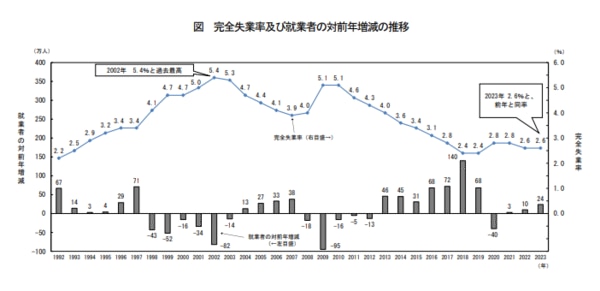

引用:総務省統計局 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果の要約

年度 | 就業者数 | 完全失業者数 | ||

|---|---|---|---|---|

2023年 | 6,747万人 | 178万人 | ||

男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |

3,696万人 | 3,051万人 | 105万人 | 73万人 | |

総務省統計局が行った2023年までの調査結果「完全失業率及び就業者の対前年増減の推移」によると、2023年度には約6,700万人が就業しており、コロナ以降増加傾向にあります。

また、在留外国人の約341万人(※2023年末時点)のうち、約40万人(技能実習生)も含まれており、日本人就労者の約1%を在留外国人が担っています。

引用:労働市場の構造変化と課題

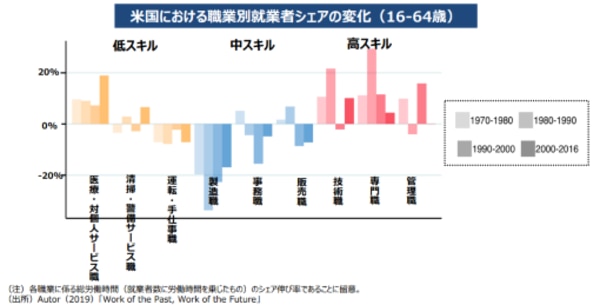

上図のように、現在では人材不足や業務効率化、コスト削減などを目的とし、AIやロボットの導入が促進されていますが、米国の調査結果では自動化によって「労働市場の両極化」が起きています。

これは米国に限ったことではなく、日本でも同様の現象が起こり始めています。

現段階での自動化は、主に製造業や事務職などの単純作業に限定されています。

そのため、労働者は、自動化できない低スキルの業務もしくは、専門職・管理職・技術職のような高スキルの業務に従事する傾向にあります。

そこで、日本における人材不足の主な原因を3つ解説します。

【人材不足の主な原因】

|

少子高齢化

総務省統計局の調査結果によると、2024年11月1日時点における日本の総人口は1億2379万人であり、その内15〜64歳の人口は7,377万1,000人(約60%)を占めています。

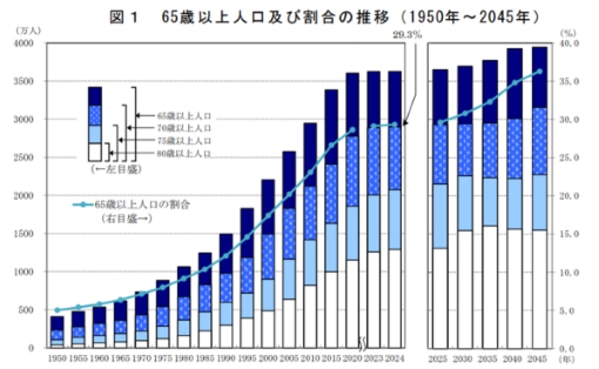

また、下図のように65歳以上が占める人口は、1980年代(約1,250万人)から急激に増加しており、2020年(約3,500万人)から現在に至るまでは横ばいです。

これは総人口の約30%を占めており、今後さらに増加すると予測されています。

引用:総務省 報道資料 統計トピックス No.142 統計からみた我が国の高齢者

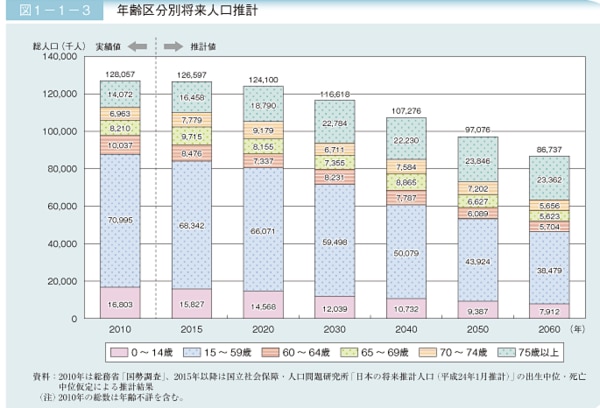

内閣府が発表している50年後の日本の人口は、今後も減少を続け、2030年で約1億730万人、2060年には約8,674万人まで減少すると予想されています。

総人口の減少に伴い、15~64歳の就業者数も減少傾向にあり、2030年で約6,700万人(全体の58%)、2060年には約4,300万人(全体の51%)にまで減少することが予想されます。

引用:内閣府 第1章 第1節 1(2)将来推計人口でみる50年後の日本

以上のデータから、今後、企業はさらなる労働力の獲得競争を勝ち抜かなければならず、日本人だけでなく、外国人労働者の獲得も視野に入れた取り組みが必要です。

人材のミスマッチ

人材不足は、企業と求職者のミスマッチも原因のひとつです。

例えば、製造業や倉庫業、建設業のように体力仕事や職人技を重視している企業と求職者では、以下のようなミスマッチが起きています。

企業側 | 求職者 |

|---|---|

|

|

上表のように、企業側は経営面や熟練者の定年退職による技術継承など、若い世代の担い手がおらず、人材確保に困っています。

一方、求職者は3Kの職場で働きたくないとか、高単価の職場で働きたいと考えている傾向にあります。

また、厚生労働省が発表している「一般職業紹介状況」によると、2024年10月時点では以下のような結果になっています。(※正規雇用・パート雇用含む総数)

有効求人(人) | 有効求職(人) | 倍率 |

|---|---|---|

2,437,773 | 1,922,809 | 1.27 |

新規求人(人) | 新規求職(人) | 倍率 |

|---|---|---|

919,114 | 377,465 | 2.43 |

上表のように、企業側がいくら好条件の求人を出しても、求職者が働きたいと思う業界や職種でなければ応募しません。

また、その逆もしかりで、求職者がいくら働きたいと願っても、希望している企業の求人数に限りがあれば採用されません。

このように業種や職種によって偏りが生じており、企業と求職者の間に起きるミスマッチによる人材不足が深刻化しています。

仕事に対する価値観の変化

時代の流れとともに、仕事や働き方に対する価値観が変化したことも人材不足の原因です。

特に若者を中心に、仕事に対する価値観が変わっており、「働きやすさ」や「自己の成長」を求めています。

また、職場の人間関係やライフワークバランス、コストパフォーマンスを重視している若者も増えており、若者のニーズにマッチしていない業種や職種は人材不足に陥りやすい傾向にあります。

人材不足が著しい業界

株式会社帝国データバンクの調査によれば、2024年10月時点の人手不足割合は、正社員51.7%、非正社員29.5%です。

この結果から、日本におけるすべての業界の半数以上が人手不足だと感じています

人手不足はどの業界でも共通の課題ですが、上記のデータによると、特に以下の業界は正社員の人手不足割合が6〜7割以上となっており、深刻な人手不足に陥っています。

【深刻な人手不足に陥っている業界】

|

上記の中でも、以下に解説する分野では人材不足が著しいため、その原因や傾向について詳しく解説します。

【人手不足が著しい分野】

|

関連記事:外国人採用の方法や手順を徹底解説!必要な手続きや注意点も確認

医療・福祉・介護

少子高齢化が進んでいる現代において、医療・福祉に関する業界の需要は高まっています。

特に介護・福祉関連の職種では、車椅子やベッドへの介助や食事や排泄物のお世話など、重労働や親族でも嫌がるような業務を行います。

そのため、体に支障をきたす就労者や低賃金に不満を抱く人もいます。

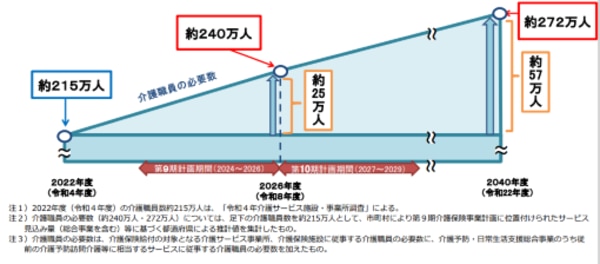

引用:厚生労働省 第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について 別紙1

上図の厚生労働省の記載データを見ると、2022年度に約215万人だったものが、2026年度には約240万人に増加しており、これは4年間で約25万人の増員が必要な計算です。

また、2040年度には約272万人の介護職員が必要であると見込まれており、2026年以降から、さらに約32万人の人材を確保しなければなりません。

上記データを単純計算すると、2022〜2026年は(毎年約6万人)の増員、2026〜2040年の間は(毎年約3万人)の増員が必要です。

これは超高齢化社会になることが要因であり、今まで以上に介護や福祉などを必要とする高齢者が増加することが予測されているからです。

また、医療業界についても、2024年に施行された働き方改革によって「時間外労働の上限規制」が適用されています。

そのため、今までは医師や看護師の時間外労働で補っていましたが、2024年以降は医師や看護師の人材不足が懸念されているので早急な対策が求められます。

| 【介護施設&病院向け】 外国人採用 完全ガイド 特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。 日本語・介護知識を習得済みの特定技能人材なら、身体介護やコミュニケーションも安心です。 介護・医療業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 |

建設業

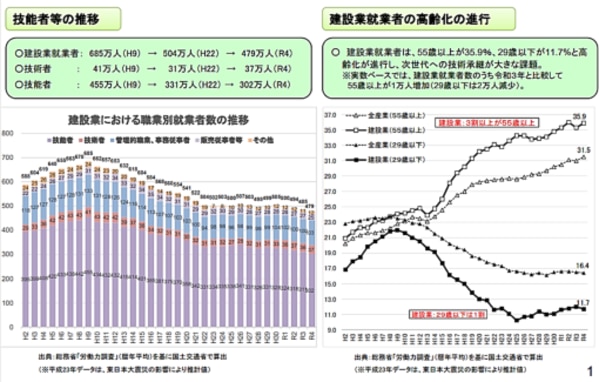

技能者の内、60歳以上が全体の4割を占めていますが、29歳以下は全体の約12%と低迷しています。

建設業の就業者は1997年(平成9年:685万人)をピークに、2022年(令和5年:479万人)にまで減少しています。

就労者のうち、55歳以上が全体の35.9%を占めており、29歳以下は全体の11.7%と低迷しています。

また、全体の約4割で高齢化が進んでおり、10年後に迎える定年退職者数を補うだけの若年層が就業していません。

今後、29歳以下の技能者の就業率が同割合で推移すると、人手不足はさらに深刻な状況に陥ります。

また、高度成長期に建設した建造物(ビルや家屋、道路、橋梁、ダムなど)の老朽化が新たな問題として浮上しています。

そのため、今後さらに建設業の需要は拡大すると予想されている一方で、次世代の担い手が不足している現状があり、建設業界では深刻な課題を抱えています。

関連記事:特定技能「建設」とは?創設背景や採用のポイントも解説

| 【建設・建築業向け】 特定技能外国人採用 完全ガイド 建設・建築現場、ライフライン設備関連など、多様な現場で活躍できるスタッフをご紹介。 建設業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 |

運輸業・郵便業

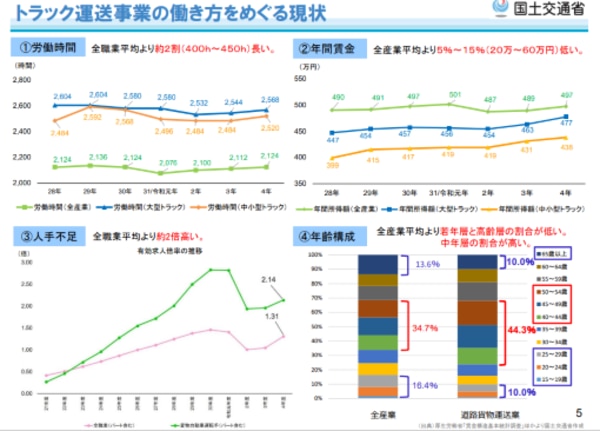

運輸業・郵便業では、全職業の平均と比較して、平成23年以降から慢性的な人手不足になっており、令和4年度には全国平均の約2倍にまで増加しています。

この背景には、ドライバーの高齢化やECサイトによる配送物量の増加が大きな要因です。

また、賃金に関して令和4年度のデータによれば、全産業平均が(497万円)に対し、大型トラック(477万円)、中小型トラック(438万円)となっており、全産業平均よりも5~15%(20~60万円)低いです。

令和5年に政府が施行した働き方改革では、「時間外労働の上限制限が規制」されたことも影響しており、今後さらに人手不足が増加する見込みです。

| 【自動車運送業向け】 特定技能外国人採用 完全ガイド バス、タクシー、トラックドライバーなど、多様な現場で活躍できるスタッフをご紹介。 運送業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 |

旅館・ホテル

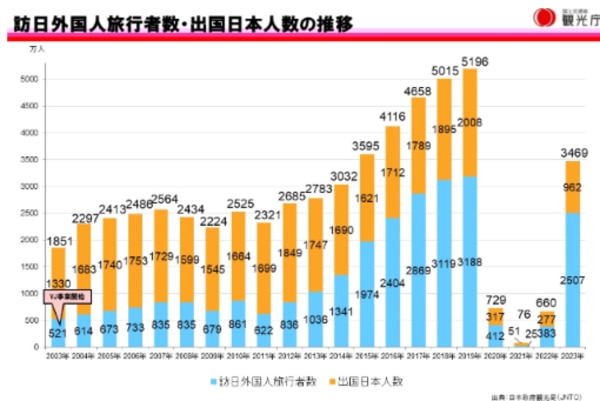

引用:国土交通省 官公庁

旅館・ホテル業では、2019年まで訪日外国人観光客は増加傾向でしたが、2020年のパンデミックにより諸外国で渡航規制がかけられた影響によって旅行客は激減しました。

そのあおりを受け、旅館やホテルは集客できず、倒産に追い込まれる企業、従業員を解雇して景気回復までしのぐ企業、自主廃業する企業などが増加しました。

2022年以降には、日本で新型コロナウイルスを第5類にしたこともあり、観光客が次第に増加したものの、解雇した従業員が戻ってこないとか、求人を出しても応募がないなど人手不足が深刻化しています。

また、政府や旅館・ホテル業、観光地のお土産屋などは、インバウンドによる経済効果や収益アップを期待している一方で、需要と供給のバランスが崩れているので人手不足の解消は今後の大きな課題です。

| 【ホテル&旅館向け】 外国人採用 完全ガイド 特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。 語学力や接客マナーを身につけた外国人スタッフが、フロント・清掃・レストラン対応など幅広くサポート。 ホテル業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 |

関連記事:ホテル業界の人手不足は外国人雇用で解決!宿泊業対応の在留資格は?

情報サービス

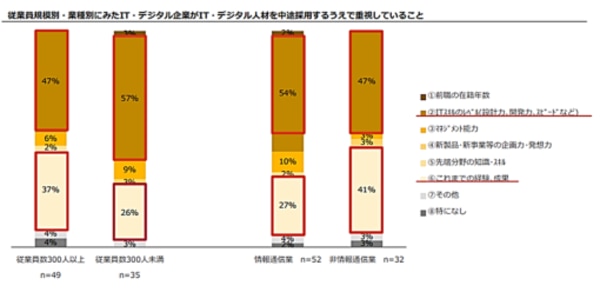

引用:厚生労働省 IT・デジタル人材の労働市場に関する研究調査事業 調査報告書

子高齢化に伴い、各業界でDXが推進されており、IT関連事業における人手不足は2030年までに約80万人不足すると予想されています。

IT関連事業では、ITに関する専門的な知識と経験が求められるため、中途採用する上で「ITスキルのレベル」と「これまでの経験や成果」が重要視されています。

そのため、誰にでもすぐにできる作業ではなく、高校・大学・専門学校などで基礎を学び、その後就職して実装やトラブルなどを通じて経験を積む必要があります。

また、各業界がDXを推進しても、IT関連の人手不足が解消されなければ、情報サービス業に従事している労働者の負担が急増するだけです。

情報サービス業では、以上のような背景があり、限られた専門スキルを持った人材確保が急務です。

人材不足による企業への影響

人材不足が長期化すると、企業は健全な経営ができず、倒産に追い込まれる可能性があります。

その他にも以下のようなリスクがあります。

【人手不足による企業リスク】

|

人手が不足すると、従業員の残業や休日出勤などが増加し、多大な負担を強いることになります。

また、休日や日常的な睡眠時間が減少すると、寝不足やストレスが溜まります。

そうなると、集中力の低下や仲間とのコミュニケーション不足によって、品質低下や労働災害リスクが高まる恐れがあります。

長時間労働になれば、離職者が増加する可能性があり、状況がさらに悪化するかもしれません。

さらに、残業代の増加や不良品に対する違約金が発生すると、経営を圧迫するので資金繰りが困難になるかもしれません。

このような状況に追い込まれると、取引先の信用をなくし、最悪の場合は取引中止や倒産に追い込まれる恐れがあります。

人材不足が深刻化すると、経営にさまざまな悪影響を及ぼすので早急な対策が求められます。

人材不足を解消するための対策

経営者にとって、人材不足は深刻な問題につながる恐れがあるため、あらゆる対策に取り組むことが求められます。

そこで、人材不足を解消するための有効な対策方法を8つご紹介します。

【人手不足解消に有効な8つの対策方法】

|

対策① 会社の制度を見直す

働き方改革により、会社の制度を見直すことで、人材不足を解消できる可能性があります。

例えば、従来の制度を以下のように見直せば、老若男女問わず、幅広い年齢層をターゲットに優秀な人材を確保できます。

【会社の制度を見直すポイント】

|

上記のように会社の制度を見直せば、子育て世代、体力的に長時間勤務が無理な方、早朝の勤務は苦にならない方など、求職者の働きやすい環境を作れば人手不足の解消に有効です。

また、政府統計の総合窓口(e-Stat)の調査によれば、65歳以上のシニアや女性が常用労働者数全体に占める割合は以下の通りです。

分類 | 2023年6月30日時点の常用労働者数 | 比率 |

|---|---|---|

男女総数 | 5,239万6,500人 | - |

65歳以上(男女) | 660万500人 | 12.6% |

19歳以下~65歳以上(女性のみ) | 2,785万9,400人 | 46.8% |

常用労働者の約半数は女性であり、65歳以上のシニア(男女)も全体の12%以上を占めており、女性やシニアでも働きやすい環境を構築することも必要です。

また、体力やスキルが必要な職場では、日本人の若者を中心に採用することが難しい場合があります。

その際は、外国人労働者の採用も視野に入れ、外国人でも働きやすい環境づくりや制度を見直すことで人手不足は補えます。

対策② 副業を許可する

副業を許可すれば、人手不足を解消できる可能性があります。

厚生労働省労働基準局の「副業・兼業の現状と課題」に関する提出資料によると、2017年6月に閣議決定した「未来投資戦略2017-Society 5.0の実現に向けた改革-」において、多様で柔軟な働き方の実現のため、副業・兼業の普及促進を図っています。

政府は副業・兼業の普及促進を図っていますが、実際に副業を許可している企業はまだまだ少ないです。

主な要因として、本業の機密情報が流出する恐れや、副業による影響で本業に支障をきたすことを避ける目的があります。

しかし、日本経済は何十年も賃金が上昇しておらず、昨今の物価高騰によって生活レベルを下げざるを得ない状況に陥っています。

そのため、副業を許可すれば、従業員と企業の双方に以下のようなメリットがあります。

従業員 |

|

企業 |

|

対策③ 学び直し制度を導入する

従業員の学び直し制度を導入することも人手不足の解消に役立ちます。

リカレント教育とは、社会人が再び学び直せる教育制度です。

就職すると常に求められるスキルは変化するので、リカレント教育によってキャリアアップやスキルアップが目指せます。

リカレント教育には、いくつかの種類がありますが、一般的に知られているものは、ハローワークで紹介されているハロートレーニング(公的職業訓練・求職者支援訓練)が該当します。

役立つ資格を知りたい方は、下記記事をご参考ください。

マイナーだけど一生食べていけるすごい資格を解説│正直キャリコン・パオ助のブログ

対策④ 業務を効率化する

業務を効率化することも人手不足に効果があり、以下のような取り組みによって効率化を図れます。

【業務効率化に役立つ取り組み】

|

資金に余裕があれば、製造工程を一新することも可能ですが、経費を抑えたい場合は、身近なことから改善すれば効率化できます。

また、外国人の採用を検討している場合は、通路標識や掲示板などに該当する母国語を追加すれば、外国人が作業する際に役立ちます。

対策⑤ アウトソーシングを利用する

業務の一部をアウトソーシングすることも人手不足の解消に役立ちます。

アウトソーシングとは、業務の一部を外部委託することであり、社内の業務が減ればそれだけ人手が不要になります。

例えば、アウトソーシングする場合は、以下のような業務を委託すれば作業を簡略化できます。

【アウトソーシングに委託する業務】

|

このような業務をアウトソーシングすれば人手不足も解消できます。

ただし、アウトソーシングする業務内容は、自社の秘匿情報や外部流出する恐れのあるものは避けましょう。

対策⑥ DXを推進する

DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、業務内容を効率化すれば、生産性が向上するので人手不足の解消に効果的です。

DXとは、デジタル技術を活用し、会社のビジネスモデルを変革することで、新たな価値創出などを目指すことです。

例えば、以下のような業務をDXすれば、パソコンなどによる自動処理ができます。

【DXを促進できる業務内容】

|

積極的にDXを推進し、非効率な業務内容を改善できれば、従業員のモチベーションの向上や離職率の低下につながります。

対策⑦ 人材採用を強化する

優秀な人材の確保や人手不足を解消するには、人材採用を強化することをおすすめします。

例えば、以下のような取り組みを行いましょう。

【人材採用強化に有効な取り組み】

|

その他にも、企業側からスカウトメールの配信や見学体験など、人手不足を解消するには、求職者に働いてみたいと思わせる工夫が求められます。

PAPAOブログでは、第二新卒の定着率向上の鍵となる、適切な転職エージェントの見極め方を解説しています。 [第二新卒の転職エージェント選び方|元29社転職の採用担当が暴露する裏事情]

対策⑧ 外国人人材を雇用する

日本政府は、人手不足を解消するため、外国人雇用および高度外国人材のさらなる就業促進に取り組んでいます。

そのため、日本人にこだわらず、外国人人材を積極的に雇用すれば人手不足は解消できます。

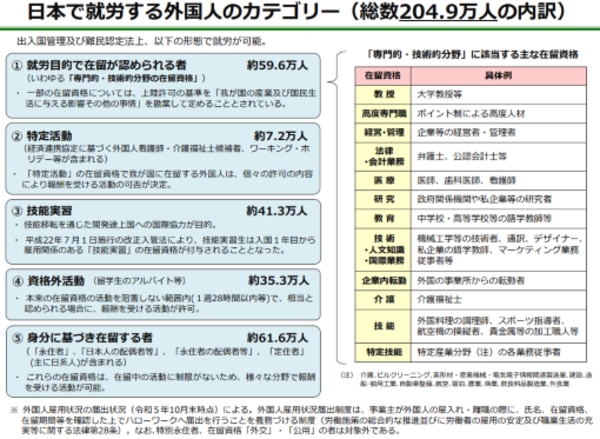

2023年10月30日時点において、すでに約205万人の外国人就労者を受け入れており、あらゆる分野で活躍しています。

就労者には、日本文化や生活習慣に馴染みのある在日外国人も含まれており、中には日本語を流暢に話せる人や、日本での就労に高いスキルを発揮している人もいます。

すべての外国人材が、高いスキルを持ち合わせているわけではありません。

しかし、日本語学校や専門スクールなどで教育を受けているので、就労後にしっかりレクチャーすれば人手不足の解消に貢献できます。

そのため、日本人にこだわるのではなく、採用枠の幅を広げる取り組みが求められます。

関連記事:外国人採用のメリット・デメリットと外国人労働者を採用する方法

関連記事:特定技能外国人受け入れの費用相場とコストダウンのポイント

| 特定技能外国人 人材紹介サービス資料 外国人の豊富な育成経験をもとに支援内容をつくりあげました。 特定技能外国人に必要な支援を網羅し、離職防止につながる面談や学習支援を提供いたします。 |

外国人人材を採用するメリット

外国人人材を採用するメリットは主に以下の5つです。

【外国人人材を採用するメリット】

|

外国人人材を採用する一番のメリットは人手不足の解消です。

外国人人材は、IT関連やエンジニアなどの専門的なスキルを習得している人や農業のスキル、高齢者の増加に伴い必要とされる介護、慢性的な人手不足に陥っている宿泊、飲食といったサービス業に至るまで人手不足を補えます。

日本人でも外国人でも、人手不足が解消されれば、従業員1人あたりの負担が軽減されるので労働環境が改善されます。

労働環境が整備されれば、さらに新たな外国人人材を雇い入れることも可能となり、熟練者はより高度な業務に専念できます。

また、外国人人材を採用すれば、外国語が苦手な経営者や幹部でも他言語を習得できるため、訪日外国人への言語対応が可能となります。

訪日外国人は、2024年10月の1カ月間で330万人を超えており、政府はインバウンドによる日本経済活性化を目指しており、今後さらに増加することが見込まれます。

そのため、外国人人材を採用して多言語を習得すれば、訪日外国人に対する接客サービスの向上や集客数の増加が見込めるので、宿泊業や飲食業の収益アップに貢献できます。

外国人人材を採用すると、国や自治体の助成金制度を利用できるので、うまく活用して外国人人材のスキルアップや就労にかかるコスト面を補うことも可能です。

海外進出を目標にしている企業であれば、外国人人材の採用は最適な手段のひとつと言えます。

海外の生活環境や宗教問題、言語、法律など、まったく知らない状態で海外進出すると事業に失敗するリスクが高いです。

その点、外国人人材を採用し、良好なコミュニケーションが取れれば、海外進出の際に必要な手続きや現地企業との交渉などで重要な役割を担うことも可能です。

外国人人材の採用の流れ

外国人人材を採用する際には以下の流れで進めます。

【外国人人材採用時の流れ】

求人募集は、ハローワークや求人サイトで募集したり、外国人従業員や知人の外国人に紹介してもらったり、または外国人人材の派遣会社・紹介会社などを通じて採用することも可能です。

特に外国人人材の派遣会社に依頼すれば、必要な手続きなどをサポートをしてもらえるのでスムーズに雇用できます。

関連記事:特定技能外国人を採用する際の流れとかかる費用を解説

人材不足解消のための制度“特定技能”とは

人手不足を解消できる外国人の「特定技能制度」について解説します。

特定技能制度には、以下のような特徴があります。

【特定技能制度の特徴】

|

種類 | 内容 |

|---|---|

特定技能1号 |

|

特定技能2号 |

|

参考元:出入国在留管理庁

関連記事:特定技能が16分野に!1号・2号の違いと新規4分野を含む職種一覧

特定技能外国人の採用なら「スタッフ満足」へ相談ください

特定技能外国人の採用をご検討中の方のために、「スタッフ満足」が提供している主なサービスについてご紹介いたします。

【特定技能外国人採用におすすめのサービス】

|

特定技能外国人の人材・採用支援

「特定技能外国人の人材・採用支援」では、以下のようなサービスをご提供しております。

【特定技能外国人の人材・採用支援サービスの主な特徴】

|

初めて外国人採用をご検討の企業様でも、安心してご利用いただけるようにさまざまなサポート体制を構築しています。

| 特定技能外国人 人材紹介サービス資料 外国人の豊富な育成経験をもとに支援内容をつくりあげました。 特定技能外国人に必要な支援を網羅し、離職防止につながる面談や学習支援を提供いたします。 |

採用後の定着支援なら「登録支援機関」の活用もおすすめ

特定技能外国人を採用したあとの定着支援におすすめの「登録支援機関」では、以下のようなサービスをご提供しております。

【登録支援機関サービスの主な特徴】

|

関連資料>>月額1.6万円の登録支援機関サービスの支援内容を見る

| 【月額1.6万円】 登録支援機関 サービス紹介資料 特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。 外国人コーディネーターの母国語対応、eラーニングによる日本語学習・特定技能2号試験、介護福祉士の学習と試験対策など、幅広い支援を提供いたします。 |

まとめ

今回は、人手不足が著しい業界について解説しました。

日本における人手不足は、すべての業界が共通している課題ですが、特に「医療・福祉、建設業、運輸業・郵便業、旅館・ホテル、情報サービス」に関する業界は深刻な人手不足に陥っています。

業界によって人手不足の要因は異なりますが、業務内容の見直しや効率化、環境改善などへの取り組みが大切です。

また、人手不足は人種を問わず、人を採用すれば解消できます。

そのため、日本人特有のニュアンスで分かり合えなくても、業務に支障のない程度の言葉が通じれば外国人人材でも立派な労働力となり得ます。

外国人人材の採用をご検討中の方は、ご相談でも結構ですので、特定技能外国人の採用・支援を行っている「スタッフ満足」まで、お気軽にお問い合わせください。