特定技能「宿泊」とは?概要と採用活動時におさえておくべきポイント

特定技能とは、人手不足が深刻化している分野で、外国人労働者を雇用するために創設された在留資格のことです。

対象となるのは、介護や外食業、宿泊、飲食料品製造業、ビルクリーニングなど16の分野です。

本記事では、特定技能「宿泊」に焦点を当て、その概要や種類、有資格者を採用する際のポイントなどを解説します。

外国人労働者の雇用を検討している宿泊業界のご担当者様は、ぜひ最後までご覧ください。

| 【ホテル&旅館向け】 外国人採用 完全ガイド 特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。 語学力や接客マナーを身につけた外国人スタッフが、フロント・清掃・レストラン対応など幅広くサポート。 ホテル業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 |

目次[非表示]

特定技能「宿泊業」について

特定技能「宿泊」は、外国人労働者向けの在留資格です。

宿泊業界の人手不足を解消する目的で、2019年4月に創設されました。

この資格を取得した外国人は、日本国内のホテルや旅館などの宿泊施設で働くことが認められています。

人手不足に悩まされている宿泊施設にとって、さまざまなシーンで活躍してくれる貴重な存在となるでしょう。

参考:出入国在留管理庁:特定技能在留外国人数

特定技能「宿泊」の種類

特定技能「宿泊」は1号と2号に分類されており、それぞれの違いは次の通りです。

特定技能「宿泊」1号と2号の違い

特定技能「宿泊」1号 | 特定技能「宿泊」2号 | |

在留期間の更新 | 1年・6か月・4か月ごとに更新 | 3年・1年・6か月ごとに更新(更新の上限なし) |

永住権の取得 | 不可 | 要件を満たせば可 |

技能の水準 | 相当程度の知識または経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |

日本語能力に関する試験の有無 | あり | なし |

有資格者への支援 | 必要 | 不要 |

家族の帯同 | 不可 | 要件を満たせば可 |

特定技能2号は、もともと「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野のみが対象でしたが、2023年6月に「宿泊」が追加されました。

2号は1号に比べて求められる技能の水準が高く、取得する難易度も高い反面、在留期間や家族の帯同といった面では好条件なのが特徴です。

特定技能「宿泊業」が設立された背景

在留資格である特定技能が創設された背景には、日本人労働者が不足している問題があります。

日本は少子高齢化が加速しており、多くの企業が抱えている悩みが労働力不足です。

その一方で、日本における外国人労働者数は増えています。

このことから、生産性の向上・国内人材の確保の目的である外国人労働者を受け入れるため、在留資格である特定技能が創立されました。

また、新型コロナウイルスによる影響もあります。コロナ禍以前は訪日外国人の数が増えており、宿泊業界の市場規模が拡大していました。

ですが、コロナ禍によって市場規模が小さくなると同時に訪日外国人や国内からの観光客が激減、多くの宿泊施設が影響を受けてしまい、倒産や廃業を選択した施設も多いです。

現在は外国人旅行者の受け入れが再開されたこともあり、需要が回復し出しています。

ここで問題となるのが、コロナ禍の影響を受けて行われた人員の削減です。

まだ十分な労働者が確保できていないホテルなどの宿泊施設が多く、インバウンド需要の拡大による慢性的な人員不足が問題となっています。

今後さらに増えると予測されている訪日外国人に対応するため重要な役割を果たすと考えられているのが、特定技能「宿泊業」です。

関連記事:ホテル業界の人手不足は外国人雇用で解決!宿泊業対応の在留資格は?

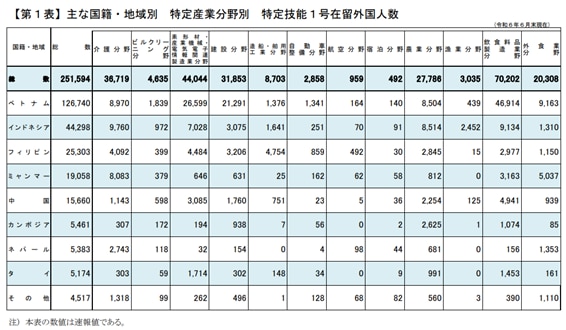

現状の受け入れ人数(特定技能「宿泊」で就労している外国人の数)

出典 : 出入国在留管理庁ホームページ

出入国在留管理庁が公表しているデータによると、令和6年6月末時点で特定技能「宿泊」で就労している外国人は、492人です。

国籍でいうとベトナムが最も多く、インドネシア、その他、ミャンマーと続きます。

日本で特定技能1号の在留資格で働いている外国人の総数は251,594人であり、そのうち宿泊業で働いている人は0.19%です。

この数字は、特定技能の他業種と比較したときに最も少なくなっています。

最も多い飲食料品製造業分野では70,202人もの外国人が働いていることから見ても少なさがわかるでしょう。

この背景にあるのが、新型コロナの問題です。

特定技能制度が始まったのは、ちょうど新型コロナウイルスが流行り始めた時期と同じ2019年でした。外出自粛や外国人の入国規制もあって宿泊業界では人員が削減され、宿泊業全体の需要が落ち込んだことが影響しています。

ただ、最近は感染拡大が落ち着いたことや海外現地での試験開催も増えてきたことから、これからに期待されています。

参考:出入国在留管理庁:特定技能在留外国人数(令和6年6月末)[PDF]

特定技能「宿泊業」で従事可能な業務

特定技能「宿泊」の有資格者は、次のような業務に従事できます。

特定技能「宿泊」の有資格者が従事できる業務の例

- チェックイン・チェックアウトの対応

- 予約管理

- 宿泊客の案内

- 観光情報の提供

- クレーム対応

- SNSやポスターを通じた情報発信

- 施設の管理

上記はいずれも、宿泊施設の評価を左右する重要な業務です。

こうした業務を確実に遂行し、宿泊客の満足度を高めるためには、専門的な知識やスキルが欠かせません。

その点、特定技能「宿泊」の有資格者は、後述する“宿泊分野特定技能評価試験”を通じて、これらの業務に必要な実務能力を身につけています。

さらに自国の言語を活かした対応が可能なため、外国人宿泊客の満足度を高める効果も期待できるでしょう。

単純労働

あくまでも“付随的な業務”としてですが、特定技能「宿泊」の有資格者は単純労働にも従事できます。

2025年3月現在、外国人労働者が宿泊施設で就労する際には、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得するのが一般的です。

しかしこのビザでは、受付業務や事務作業には携われるものの、清掃やベッドメイキング、配膳といった単純労働は認められていません。

特定技能「宿泊」の有資格者なら、前項でお伝えしたような主業務に付随して、こうした単純労働も任せられます。

採用する資格の変更

有資格者には単純労働も任せられるとはいえ、特定技能「宿泊」だけでは対応できない業務も存在します。

以下のような作業を主な担当業務として任せる場合には、それぞれに対応する特定技能の有資格者を採用しなければなりません。

宿泊施設内の主な業務と対応する特定技能

フロント業務全般 | 特定技能「宿泊」 |

宿泊施設内のレストランでの業務 | 特定技能「外食業」 |

客室清掃 | 特定技能「ビルクリーニング」 |

このように、メインで従事させる業務の内容によって、必要となる特定技能は異なります。

ご自身の宿泊施設の状況と照らし合わせて、どの特定技能を持った外国人労働者を採用するべきなのかを慎重に検討しましょう。

なお特定技能「宿泊」しか持っていない外国人労働者でも、宿泊施設直営のレストランであれば従事できます。

| 【ホテル&旅館向け】 外国人採用 完全ガイド 特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。 語学力や接客マナーを身につけた外国人スタッフが、フロント・清掃・レストラン対応など幅広くサポート。 ホテル業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 |

特定技能「宿泊」1号を持つ外国人労働者を受け入れるための条件

宿泊施設で特定技能「宿泊」1号の有資格者を受け入れるためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

支援する体制が整っている

特定技能「宿泊」1号の有資格者を受け入れるにあたって、受入れ機関は「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、それに基づいて支援を行わなければなりません。

具体的な内容は次の通りです。

支援計画の主な記載事項

- 事前ガイダンス

- 出入国時の送迎

- 住居確保・生活に必要な計画の支援

- 日本での生活に関するオリエンテーション

- 公的手続き等への同行

- 日本語学習の機会の提供

- 相談・苦情への対応

- 日本人との交流の促進

- 転職の支援(人員整理が必要な場合)

- 定期的な面談

- 行政機関への通報

この計画は作成後、出入国在留管理庁へ提出します。

その際には上記の内容にくわえて、責任者の氏名と役職、支援を外部に委託する場合には、委託先の機関名も明記する必要があります。

宿泊分野特定技能協議会に加入している

宿泊分野特定技能協議会への加入も、特定技能「宿泊」1号の有資格者を受け入れるうえで必須の手続きです。

この協議会は、特定技能外国人の適正な受入れと保護を目的とした団体です。

次項でお伝えする“在留資格の申請手続き”を行う前に必ず加入し、その証明書を取得しなければなりません。

なお、これは初めて特定技能外国人を受け入れる場合にのみ必要な手続きで、2回目以降であれば加入申請は不要です。

実際の加入申請は、e-Gov電子申請サイトを通じてオンライン上で行います。

加入に際して入会費や年会費は発生しませんが、郵送での加入申請に対応していない点にはご注意ください。

申請内容に不備がなければ、2週間ほどで入会通知書が発行されます。

この通知書は、のちに行う出入国在留管理局での手続きで使用するため、大切に保管しておきましょう。

参照元:デジタル庁「e-Gov電子申請サイト」

関連記事:「特定技能協議会」の活動内容・目的・加入方法と問い合わせ先

外国人労働者を受け入れる際の手続きと必要書類

外国人労働者を雇用するにあたって必ず行わなければならないのが、出入国在留管理局への在留資格の申請手続きです。

そのためには、以下の書類を準備しておきましょう。

在留資格の申請の必要書類

- 外国人労働者のパスポートのコピー

- 雇用契約書の写し

- 特定技能評価試験の合格証明書

- 日本語能力試験の合格証明書

- 生活支援計画書(受入れ機関が作成)

- 在留資格認定証明書交付申請書

最後の“在留資格認定証明書交付申請書”は、出入国在留管理局から発行される書類です。

ほかの書類に比べて取得するのに時間がかかるため、手続きを早めに進めておきたいところです。

特定技能「宿泊」1号を取得する方法

ここからは、外国人労働者が特定技能「宿泊」1号を取得するための要件をご紹介します。

宿泊分野特定技能1号評価試験に合格する

特定技能「宿泊」1号の取得を目指すためには、“宿泊分野特定技能評価試験”に合格する必要があります。

この試験は、一般社団法人宿泊業技能試験センターが主催しているものです。

日本の宿泊施設での就労を希望している外国人労働者が、十分な知識やスキルを有しているかどうかを判断する目的で行われます。

具体的な試験の内容については、以下をご参照ください。

宿泊分野特定技能評価試験の概要(2025年度)

受験可能な言語 | 日本語 |

開催国 | インド、インドネシア(マナドを除く)、日本、ネパール、フィリピン、スリランカ、ミャンマー、ベトナム |

受験資格 | ・試験日において満17歳以上(国籍がインドネシアの場合は満18歳以上)であること |

実施形式 | CBT(Computer Based Testing) |

問題数 | 学科試験:30問 |

試験時間 | 60分 |

この試験は、日本国内だけでなく国外でも受験できます。

ただし支払い方法や受験料、有効な本人確認書類などは開催国によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

日本語能力に関する試験に合格する

特定技能「宿泊」1号の取得には、宿泊分野特定技能評価試験にくわえて、日本語能力に関する試験の合格も必須です。

対象となる試験は2種類で、そのうち多くの外国人労働者が受験するのは“日本語能力試験”です。

この試験の成績は、次の5段階に分かれています。

日本語能力試験のレベル

N1 | 幅広い場面で使われる日本語を理解できる |

N2 | 日常で使われる日本語が理解でき、それ以外の場面で使われる日本語もある程度理解できる |

N3 | 日常で使われる日本語をある程度理解できる |

N4 | 基本的な日本語を理解できる |

N5 | 基本的な日本語をある程度理解できる |

特定技能「宿泊」1号を取得するためには、「N4」以上の日本語能力が求められます。

この試験で「日常的な会話や簡単な読み書きが可能」と判断されれば、「N4」以上の評価を得られるでしょう。

また日本語能力試験の代替として、“国際交流基金日本語基礎テスト”を受験するのも一つの手です。

このテストに合格すれば、日本語能力試験の「N4」相当の実力があるとみなされ、特定技能「宿泊」1号を取得する要件を満たせます。

| 【動画でわかる】 外国人の日本語レベル JLPT(日本語能力試験)N1~N5レベルの外国人が、日本語を話している動画をまとめました。 「外国人採用を検討する予定がある」「募集条件の設定が必要」など、外国人の日本語レベルが分からない場合に活用いただける資料です。 |

宿泊分野の技能実習2号から移行する

前述の2つの試験を受けずに特定技能「宿泊」1号を取得する方法として、“宿泊分野の技能実習2号からの移行”があります。

技能実習2号は、1993年4月に導入された外国人労働者向けの研修制度です。

開発途上国の労働者を対象として、自国では習得が難しいスキルを身につけさせるのが狙いです。

しかし、この制度はあくまでもスキルの習得が目的であるため、日本で一定期間働いたあとは自国へ帰ることが原則となっています。

それが2019年4月に特定技能1号の制度が導入されたことで、技能実習2号から特定技能「宿泊」1号への移行が可能となりました。

技能実習2号を問題なく修了していれば、一定水準以上のスキルと日本語能力を有していると認められ、特定技能1号評価試験と日本語能力に関する試験が免除されます。

なお移行するためには、技能実習で学んだ内容と特定技能1号の分野が一致していることが条件です。

特定技能「宿泊業」を採用する方法

実際に特定技能「宿泊業」の資格を要している外国人を採用するには、どうすれば良いのでしょうか。

以下の3つの方法があります。

なお、前述したように令和6年6月15日からは協議会に入会するタイミングが「在留申請を行う前」に変更となっています。

忘れずに行っておきましょう。

海外で試験に合格した人材の採用

海外で生活している方を採用する方法です。

在留資格である特定技能を取得するためには、日本語の試験、技能評価試験を受けて合格しなければなりません。

これらの試験は海外でも開催されています。

そのため、海外で試験に合格した方を採用し、日本に呼び寄せるのも一つの方法です。

なお、海外在住外国人を採用する場合は、ビザの申請などが必要になることから、実際に入国・就労開始となるまでには時間がかかる点に留意してください。

| 【ホテル&旅館向け】 外国人採用 完全ガイド 特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。 語学力や接客マナーを身につけた外国人スタッフが、フロント・清掃・レストラン対応など幅広くサポート。 ホテル業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 |

技能実習から特定技能へ移行した人材の採用

外国人が技能実習生である場合、条件を満たすことによって特定技能に移行できます。

詳細は後述しますが、大前提として技能実習から特定技能へ移行する場合、技能実習2号を修了していることが条件です。

技能実習には、1号と2号があります。1号は対象職種の制限がなく、講習によって知識を習得したり、雇用契約に基づく技術などの修得活動が行えたりする在留資格です。

一方、1号と同じ実習実施機関で実践を続け、さらに深い技術や知識を得ることを目的としている2年間の実習制度が「技能実習2号」となります。

1号から2号に移るためには、技能検定試験の実技試験および学科試験の受検、またはこれに準ずる検定や試験に合格し、より実践的な技能実習計画が求められます。

関連記事:特定技能外国人を採用する流れ

留学から特定技能へ移行した人材の採用

留学生から特定技能へ移行するとも可能です。ただし、在学中に日本語の試験と技能評価試験の両方に合格しなければなりません。

特に卒業と同時に特定技能へ移行することを検討している外国人は、計画的に試験を受ける必要があります。

特定技能「宿泊」の外国人を採用する場合にかかる費用の相場

具体的な費用はケースによって異なりますが、費用相場の目安は以下の通りです。

【特定技能「宿泊」の外国人を採用する場合の費用相場】

費用項目 | 費用相場 |

送り出し機関への手数料 | 20〜60万円 |

人材紹介の手数料 | 30~60万円 |

渡航費用 | 4〜10万円 |

在留資格申請費用 | 10〜20万円 |

住居準備費用 | 初期費用全般(住居の家賃によって異なる) |

事前ガイダンス等の費用 | 1.5〜4万円 |

支援委託費用 | 2〜4万円/月 |

在留資格更新費用 | 4〜10万円 |

上記は、海外在住の外国人を招き、採用した場合の費用相場です。

国内在住の外国人を特定技能の在留資格で採用する場合、送り出し機関への手数料、渡航費用若かりませんが、引越しが必要になる場合は住居準備費用を負担しなければならないこともあります。

関連記事:特定技能外国人受け入れにかかる費用相場とコストダウンのポイント

外国人雇用の課題と改善策

特定技能「宿泊」の有資格者を雇用するのは、人手不足を解消するのに有効な手段です。

しかし外国人労働者を雇用するにあたっては、いくつかの課題も存在します。

ここでは代表的な3つの課題をその改善策とともにお伝えしますので、外国人労働者を採用する際にお役立てください。

言語の壁

外国人雇用においてよくみられる課題の一つが、言語の壁によるコミュニケーションエラーです。

特定技能「宿泊」の有資格者であっても、日本の職場で円滑に意思疎通を図るのは容易ではありません。

日本語能力に関する試験に合格しているとはいえ、これはあくまでも「顧客対応が最低限可能である」という証明に過ぎないからです。

実務や日常生活では、より高い日本語能力が求められます。

もし外国人労働者との意思疎通が図れなければ、業務に支障をきたすおそれもあります。

そのような事態を避けるためには、外国人労働者に対して、日本語を学ぶ機会を提供することが重要です。

日本語の研修を実施する、または外国人向けのマニュアルを整備するなど、外国人労働者が円滑に業務を進められるような対策を講じましょう。

また外国人労働者の雇用が初めてで、サポートに不安がある場合は、採用支援サービスを受けるのも有効です。

採用支援サービスを依頼すれば、外国人労働者の採用から入職後の支援まで、すべてプロに任せられます。

当サイトを運営しているスタッフ満足もこうした採用支援サービスを提供しており、これまでに1,500名以上の外国人労働者を採用・育成してきました。

各国出身の人材コーディネーターも多数在籍しておりますので、さまざまな言語でのサポートが可能です。

文化の違い

文化の違いが原因で、トラブルが生じる可能性がある点も、外国人労働者を雇用する際の課題として挙げられます。

たとえばタイの人々は、公共交通機関の遅延や、約束の時間に遅れることに対して寛容です。

職場においても、時間の捉え方が日本人とは異なる場合があります。

しかし、こうした日本とは異なる文化を受入れ側が理解していないと、時間と約束を厳守する日本の職場では、トラブルに発展しかねません。

また、ネパールには肯定の意味で首を横に振る文化があり、イスラム諸国では親指を立てる行為が侮辱的な意味をもちます。

このように、日本でよく見かける行動やジェスチャーでも、海外では全く異なる意味として使用されている場合があるのです。

文化的背景を知らずに外国人労働者と接していると、気づかないうちに大きな誤解を生じ、思わぬトラブルを招きかねないため、注意が必要です。

こうしたトラブルを未然に防ぐためには、異文化理解が欠かせません。

どちらか一方の文化を押しつけるのではなく、双方が歩み寄り、異文化を認め合う職場環境をつくり上げるのが理想です。

なおスタッフ満足では、海外の拠点で、特定技能の取得を目指す外国人労働者に向けた研修を行っています。

語学力にくわえて日本ならではの文化、マナーも身につけてもらうことで、来日後に発生する教育コストの削減や、外国人労働者のスムーズな定着にもつながります。

支援体制の不足

支援体制が整っておらず、外国人労働者を雇用できない宿泊施設が多いのも、現在の課題です。

繰り返しになりますが、特定技能「宿泊」1号の有資格者を受け入れる場合、事前に提出した「1号特定技能外国人支援計画」をもとに支援を行わなければなりません。

ただし、外国人労働者の雇用を検討している施設は、すでに人手不足に悩まされていることが多いため、十分な支援体制を整えるのは難しいでしょう。

最近ではこうした課題に対応すべく、特定技能「宿泊」1号の有資格者への支援を、外部の専門機関に委託するケースも見受けられます。

特定技能「宿泊」1号の有資格者の採用と、支援の外部委託を検討しているご担当者様は、スタッフ満足の採用支援サービスをぜひご利用ください。

スタッフ満足はビジネスホテルを運営するスーパーホテルのグループ企業として、外国人労働者の採用・育成に10年以上携わってきました。

そこで培った豊富な経験と実績を活かして、特定技能「宿泊」1号の有資格者の受入れを支援いたします。

採用方法は慎重に検討が必要

いかがだったでしょうか。特定技能「宿泊」の概要や、採用活動をするにあたりおさえておきたいポイントなどを解説しました。

どのような業務をお願いできるのか、どういった採用方法があるのかなどをご理解いただけたかと思います。

選択する採用方法によって労働開始までの時間やかかる費用なども変わるので、よく検討しましょう。

スタッフ満足では、外国人の人材採用を検討している企業さまをトータルサポートしています。

採用はもちろん、定着や教育までお任せいただけますので、特定技能「宿泊」を有した人材採用を検討しているのであれば、ぜひご相談ください。

| 【ホテル&旅館向け】 外国人採用 完全ガイド 特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。 語学力や接客マナーを身につけた外国人スタッフが、フロント・清掃・レストラン対応など幅広くサポート。 ホテル業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 |