農業の人手不足の現状と問題点・解決策 | 雇用できる外国人を紹介

日本の農業従事者は毎年減っており、人手不足が深刻な問題になっています。

労働力不足により、荒廃農地の増加や国内農業生産量が減少する可能性があるため、早期解決が求められます。

しかし、新規就農のハードルの高さや所得の低さなどで、農業従事者はなかなか増えません。

そのため「農業で外国人労働者を雇用できるの?」と考える方もいるでしょう。

本記事では、人手不足を解消する方法や農業で雇用できる外国人について解説します。

農業で外国人の雇用を検討している企業さまは、ぜひ参考にしてください。

目次[非表示]

- 1.農業における人手不足の実態

- 1.1.就農人口の推移

- 1.2.外国人の受入数の推移

- 2. 人手不足により生じる問題

- 3. 農業が人手不足に陥る原因

- 3.1.人口が減っている

- 3.2. 後継者が見つからない

- 3.3.繁忙期と閑散期の差が大きい

- 3.4. 新規就農のハードルが高い

- 3.5.所得が少ない農家が多い

- 3.6.労働環境に問題がある

- 4.農業の人手不足を解決する手立て

- 5. 農業分野で採用できる外国人とは

- 5.1. 特定技能“農業”の外国人

- 5.2. 技能実習生

- 5.3.留学生・配偶者

- 6.まとめ

農業における人手不足の実態

ここでは、農業における人手不足の実態について解説します。

|

それぞれ見ていきましょう。

就農人口の推移

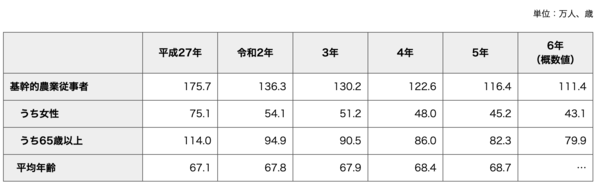

2015年の農業従事者は175.7万人でしたが、2023年は116.4万人まで減っています。

また2023年の平均年齢は68.7歳と高齢化も進んでおり、65歳以上の割合も増えています。

高齢化により労働力不足に陥ると、国内農業生産量が減少する可能性が高いです。

農家の高齢化は今後も進むと考えられ、人手不足を解消するための対策が求められます。

外国人の受入数の推移

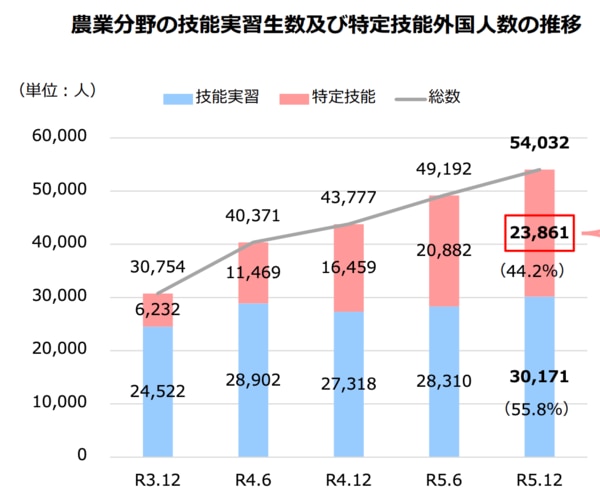

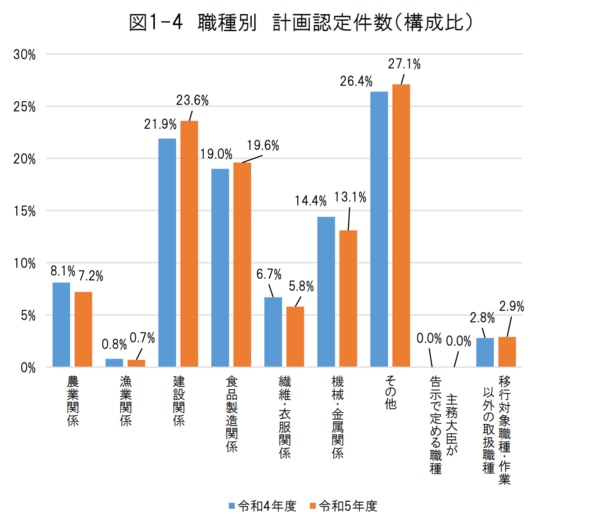

農業分野における外国人労働者の受け入れ数は、増加傾向にあります。

以下のような技能実習生と特定技能外国人で、2023年には5万4,032人の外国人を受け入れています。

技能実習生 | 受け入れ先の企業で、知識や技術を学ぶために一定期間滞在している外国人 |

特定技能外国人 | 国内での人材確保が困難な産業分野で受け入れられた 一定の専門性や技能を有する外国人 |

2023年は技能実習生が約56%、特定技能が約44%の割合です。

しかし、職種別の技能実習生の受け入れ状況は、2023年に7.2%と他の職種に比べて低い割合です。

参照元:外国人技能実習機構 令和5年度外国人技能実習機構業務統計 概要

労働不足解消のためにも、農業の魅力をアピールし、外国人に関心を持ってもらう必要があるでしょう。

人手不足により生じる問題

人手不足になると生じる問題は、次のとおりです。

|

労働力が足りず植え付けや収穫が遅延すると、作物の品質低下や収穫量の減少につながります。

さらに作物を栽培できない荒廃農地が増え、雑草の繁茂や病害虫の発生を引き起こすおそれも。

このように人手不足は、農業生産量に影響を与え、日本の食物自給率にも関わる深刻な問題なのです。

農業が人手不足に陥る原因

農業が人手不足になるのには、さまざまな原因があります。

|

ここでは、農業が人手不足に陥る原因を解説します。

人口が減っている

人口が減ると、農業に携わる働き手も少なくなってしまいます。

特に農地が多い地方では、人口減少の傾向が顕著です。。

人口が少ない地域では他の職業でも人手不足で悩んでいる可能性が高く、採用競争が激しくなってしまいます。

そのため、農家が労働力を確保するのは難しくなってしまうでしょう。

後継者が見つからない

合計特殊出生率の低下や若い世代が都市部へ流入するなどの理由で、農業地帯の人口減少が進み、後継者不足に陥っています。

例えば、鳥取県の北栄町はスイカの生産量が全国トップクラスですが、後継者不足で380軒あったスイカ農家が20年で半分近くに減少しました。

また2020年の農林水産政策研究所の調査では、7割を超える農家が後継者を確保できていないと判明しています。

参照元:農林水産政策研究所 全国各地で農業経営継承の危機が深刻化―7割の経営体が後継者なし―

後継者が見つからないと、農業を続けられず、廃業する農家が増えてしまうでしょう。

繁忙期と閑散期の差が大きい

作物には旬があり、年間を通して安定した作業量があるわけではありません。

農家には繁忙期と閑散期があり、仕事量に差が出ます。

繁忙期 | 2月下旬~5月中旬 |

閑散期 | 6月頃 |

例えばお米の場合は、4月から種まきをして6月に田植えをし、9月に稲刈りをします。

繁忙期は収入も増えますが、閑散期は作物の収穫量が減り、収入が安定しません。

繁忙期と閑散期の差を負担に感じ、農家の人手が増えにくい可能性があります。

新規就農のハードルが高い

新規就農とは、農業法人へ就職するのではなく、自分で農業という事業を起業することです。

新たに農業に参入する場合、土地や機材が必要なため、初期費用は平均500万円〜600万円ほどといわれます。

始めたばかりだと、収穫するまで無収入が続き、作物ができても売れない可能性があります。

さらに繁忙期と閑散期で収穫量に差があり、収入が安定しないことも問題です。

新規就農者が増えないため農家の高齢化が進み、人手不足が深刻化してしまうでしょう。

所得が少ない農家が多い

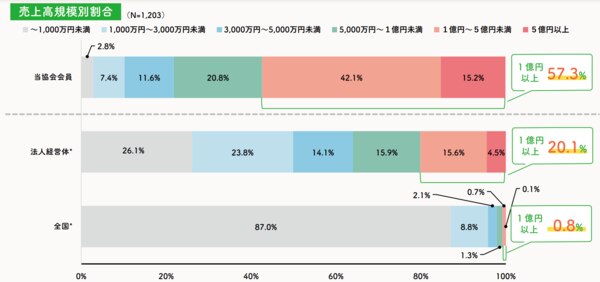

2023年度の農業法人白書によると、全国の87%の農家の売上は1,000万円未満です。

参照元:2023年版農業法人白書 2023年全国農業法人実態調査

農業は水道光熱費や肥料などの維持費がかかるため、売上が少ないと経営が厳しくなる可能性が高いです。

農家の所得が低い原因は4つ考えられます。

|

農家は価格決定権が低く、生産にコストがかかったとしても価格に考慮されないことが多いです。

また肥料や燃料などの価格高騰により、生産コストが上がっていることもあります。

さらに自然災害が起こり、作物が収穫できないと収入になりません。

後継者がおらず労働力が足りないと、収穫できる作物の量が少なくなるため、収益も増えません。

労働環境に問題がある

農業には、労働基準法で定められている労働時間や休憩、休日に関する規定が存在しないからです。

天候などの⾃然条件に左右されるため、規定は適用除外になっています。

参照元:厚生労働省 農業に対する労働基準法の適用について

農業は以下のような作業を行います。

農業の種類 | 作業内容 |

野菜農業 | 土づくり |

米農家 | 田んぼの耕作 |

酪農農家 | 搾乳 |

外で作物を栽培している場合は、夏や冬に過酷な環境での作業になってしまいます。

特に繁忙期は休憩や休日が取りにくいことが多いため、負担が大きくなりがちです。

農家は一般企業に比べて労働環境に問題があるため、労働力が不足しやすい傾向があるでしょう。

農業の人手不足を解決する手立て

農家は人手不足が深刻化していますが、解消するための方法があります。

|

ここでは、農業の人手不足を解消する手立てを解説します。

スマート農業・DX

スマートフォンやパソコンを用い、農地を管理することで、労働力の削減が可能です。

また、気象データを分析することで、作物の生育や病虫害の発生を予測し、作業の効率化につながる可能性があります。

アプリで作業データを記録すれば、誰でも高品質の作物を作れるようになり、新規就農者も増えるでしょう。

法人の農業参入

法人が農業に参入することで、経営発展や経営継承を円滑化できる可能性があります。

例えば、株式会社丸美屋は熊本市や南阿蘇村に参入し、次のような取り組みを行いました。

|

法人が農業に参入することで、 耕作放棄地の解消や作物の増産ができるでしょう。

労働環境の改善

人手不足を解消するためには、以下のように労働環境を改善することが重要です。

|

労働時間や給与が明確になれば、人材を確保しやすくなる可能性があります。

また休暇を取りやすくしたり、一定の労働時間の基準を定めたりすることも必要です。

求職者は、給与や休暇の取りやすさを重要視することが多いため、明確にしてアピールしましょう。

外国人の雇用

就労可能な在留資格を所有していれば、外国人の雇用が可能です。

農業分野で働く外国人は増えており、2023年12月末には約5万4,000人になっています。

日本に働きにくる外国人は、20代から30代の若者が多く、真面目に働く人が多い傾向があります。

ただし、在留資格によって働ける期間が異なるので、雇用する際には注意してください。

農業分野で採用できる外国人とは

在留資格などにより、採用できる外国人は決まっています。

ここでは、農業分野で受け入れ可能な外国人労働者について解説します。

|

それぞれ詳しく見ていきましょう。

特定技能“農業”の外国人

農業分野では、特定技能「農業」の外国人を雇用できます。

特定技能「農業」とは、農業分野で受け入れ可能な外国人の在留資格のことです。

農業分野の特定技能には、次の2種類があります。

人材基準 | 技能水準 | 求められる要件 |

特定技能1号 | 1号農業技能測定試験 |

または 日本語能力試験(N4以上)の日本語能力 |

特定技能2号 | 2号農業技能測定試験 |

作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験 |

参照元:出入国在留管理庁 農業分野

在留期間は特定技能1号は最長5年で、特定技能2号は更新する限りは上限はありません。

農業分野では、直接雇用だけでなく派遣での雇用が可能です。

特定技能外国人の受け入れ人数は毎年増えており、2023年12月は2万3,861人となっています。

技能実習生

先進国の技術を学ぶために一定期間在留している、技能実習生を採用できます。

技能実習の期間は、以下のように合計で5年以内です。

在留資格 | 期間 |

技能実習1号 | 1年目 |

技能実習2号 | 2年目・3年目 |

技能実習3号 | 4年目・5年目 |

参照元:一般社団法人全国農業会議所 農業分野における外国人技能実習制度の概要

耕種農業か畜産農業で行う作業は異なり、5年間の実習を終えると帰国します。

また2024年6月21日に人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする「育成就労制度」の創設が決定しました。

参照元:厚生労働省 育成就労制度の概要

外国人材を3年間の育成期間で特定技能1号の水準にすることを目標としています。

2027年までに移行予定ですが、施行日は未定となっています。

留学生・配偶者

「資格外活動許可」を受けている留学生の場合は、耕種と畜産のどちらでも労働可能です。

雇用する場合、入管法により労働時間は週28時間以内と定められています。

違反した場合は、次のように罰せられるので注意してください。

|

また日本人の配偶者や永住権を持つ外国人も雇用でき、日本人と同様に労働時間に上限はありません。

配偶者や永住者は制限がないため、雇用主の負担が少ないといえます。

留学生を雇用する場合は「資格外活動許可」があるか、労働時間が週28時間を超えないように注意しましょう。

まとめ

人口減少や労働環境の問題で、農業従事者は減少傾向にあります。

新規就農の難しさや所得の低さなどの問題で、国内だけでは人材の確保が困難な状況です。

そのため、農業では特定技能外国人や技能実習生など、外国人労働者の雇用が可能です。

しかし、特定技能外国人と技能実習生の受け入れの手続きは異なります。

特に初めて外国人を採用する場合、事務作業や必要書類を揃えるだけでかなり手間がかかるでしょう。

「スタッフ満足」では、人材紹介から受け入れ手続きなど、採用に関わるすべての業務を引き受けることが可能です。

外国人の採用を検討している企業さまは、お気軽にお問い合わせください。