特定技能“工業製品製造業”とは?要件や採用方法も紹介

日本国内の製造業は慢性的な人手不足になっており、解決策として外国人を採用する企業が増えています。

技能実習制度では外国人が母国に帰りますが、工業製品製造業の分野で外国人が「特定技能」を取得した場合、一定要件を満たすと在留期間の上限がなくなります。

将来的には家族の帯同や永住も可能になるため、熟練工やチームリーダーも育成できるでしょう。

本記事では、特定技能外国人を受け入れ可能な工業製品製造業や、採用方法などをわかりやすく解説します。

| 【工業製品製造業向け】 特定技能外国人採用 完全ガイド 専門的な技術を必要とする製造現場で活躍できるスタッフをご紹介。 工業製品製造業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 |

目次[非表示]

- 1.特定技能とは

- 2.特定技能設立の背景

- 3.特定技能“工業製品製造業”とは

- 4.工業製品製造業で受け入れ可能な業種

- 4.1.素形材産業

- 4.2.産業機械製造業

- 4.3.電気・電子情報関連産業

- 4.4.金属表面処理業

- 4.5.2024年4月以降の追加業種(11業種)

- 5.特定技能“工業製品製造業”の企業の要件

- 5.1.事業を継続している

- 5.2.事業者所有の原材料で製造している

- 5.3.協議・連絡会に入会している

- 6.特定技能“工業製品製造業”の外国人の要件

- 6.1.日本語試験への合格

- 6.2.技能評価試験への合格

- 7.特定技能“工業製品製造業”の試験

- 8.特定技能“工業製品製造業”の採用方法と就労までの流れ

- 8.1.技能実習から移行する場合

- 8.2.留学生アルバイトから移行する場合

- 8.3.海外から採用する場合

- 9.まとめ

特定技能とは

特定技能とは、2019年4月に創設された外国人の在留資格です。

国内人材の確保が難しい特定産業分野において、特定技能外国人の受け入れを可能とし、技術の承継や労働力不足を解消する目的があります。

製造業分野の特定技能には以下の種類があり、技能実習2号を良好に修了した外国人や、新規入国の外国人が技能試験などをパスすると、在留資格を取得できます。

|

特定技能1号のキャリアイメージは多能工ですが、2号はマネジメント層が想定されているため

、将来的には職長や班長、工場長として活躍してもらえるでしょう。

近年は昇進を望まない若年層も増加しているので、特定技能制度によって管理職を充足できる可能性もあります。

特定技能設立の背景

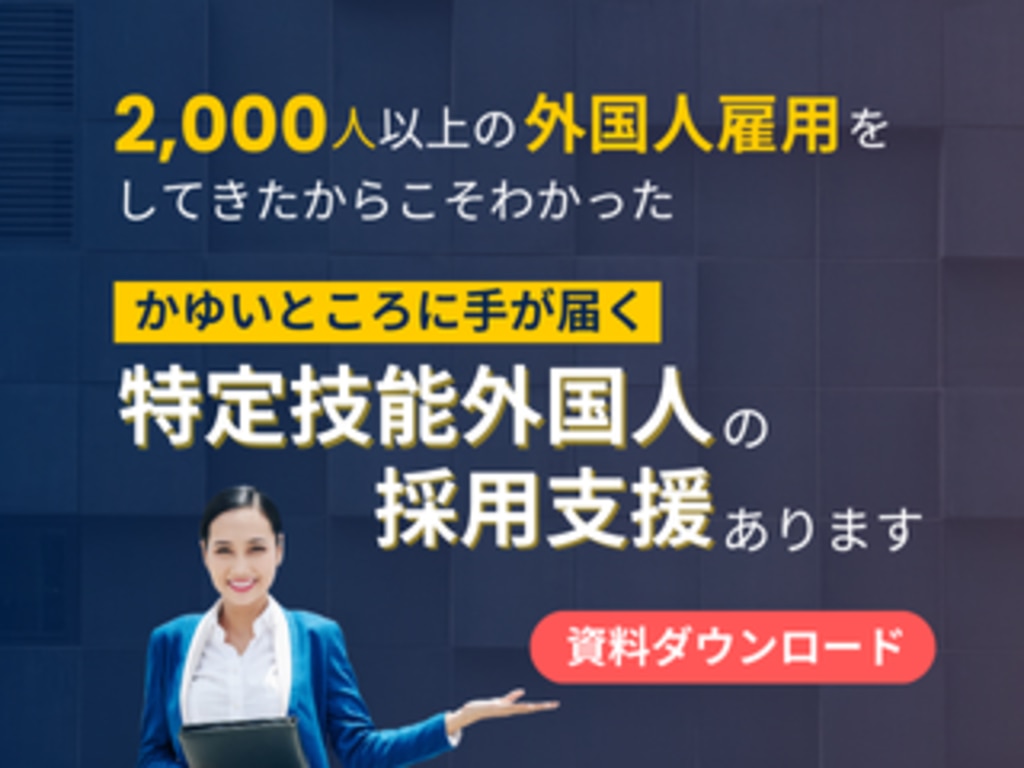

特定技能制度の設立は少子高齢化が背景になっており、製造業の若年就業者は減少の一途を辿っています。

2023年版の「ものづくり白書」によると、34歳以下の若年就業者は以下のように推移しているため、人材確保は製造業全体の課題といえます。

※出典:2023年版 ものづくり白書(厚生労働省)

製造業の人手不足は長年培った技術承継に支障をきたし、開発力や競争力の低下にもつながりかねません。

そこで、国内人材の確保が難しい産業分野を対象とし、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れる仕組みとして、特定技能制度が創設されました。

工業製品製造業分野における特定技能外国人の受入見込み数については、2019年~2023年が4万9,750人だったところ、2024々~2028年は17万3,300人に増加しています。

2024年8月末現在では特定技能1号の在留資格者数が26万2,769人、2号は314人となっており、今後も拡大される可能性があります。

参照元:2023年版 ものづくり白書

参照元:特定技能制度(工業製品製造業分野)の概要説明資料

特定技能“工業製品製造業”とは

特定技能制度を利用できる「工業製品製造業」とは、特定技能外国人が従事できる以下の業種と業務区分の製造業です。

業種 |

|

業務区分 |

|

従来制度の製造業は「素形材製造」「産業機械製造」「電気・電子情報関連製造」の3分野でしたが、2024年4月以降に工業製品製造業として1分野に統合。

特定技能外国人を受け入れる際は、自社が工業製品製造業分野に属しているかどうか、業種や業務区分を正確に把握しておきましょう。

工業製品製造業で受け入れ可能な業種

工業製品製造業に特定技能外国人を受け入れる場合、「生産性向上や国内人材の確保に向けた取組を行ってもなお、人材確保が難しい分野」に限定されます。

具体的な産業分野は以下のようになっており、該当する企業のみ特定技能外国人を採用できます。

試験などをパスすると、在留資格を取得できます。

|

なお、自社の産業分野を確認する際は、「特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイト」の産業分類検索も活用してください。

参照元:特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイト・対象となる産業分類一覧

素形材産業

素形材産業とは、加圧や加熱で素材を加工し、金属部品や部材などを製造する工業製品製造業です。

国が指定する素形材産業は以下のようになっており、素材加工に必要な機械・装置を製造する産業も含まれます。

産業分類コード | 工業製品製造業に該当する素形材産業 |

2194 | 鋳型製造業(中子を含む) |

225 | 鉄素形材製造業 |

235 | 非鉄金属素形材製造 |

2422 | 機械刃物製造業 |

2424 | 作業工具製造業 |

2431 | 配管工事用附属品製造業(バルブ・コックを除く) |

245 | 金属素形材製品製造業 |

2462 | 溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く) |

2464 | 電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く) |

2465 | 金属熱処理業 |

2469 | その他の金属表面処理業(アルミニウム陽極酸化処理業に限る) |

248 | ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 |

25 | はん用機械器具製造業(消火器具・消火装置製造業を除く) |

26 | 生産用機械器具製造業 |

27 | 業務用機械器具製造業(医療用機械器具・医療用品製造業・武器製造業を除く) |

28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |

29 | 電気機械器具製造業(内燃機関電装品製造業を除く) |

30 | 情報通信機械器具製造業 |

3295 | 工業用模型製造業 |

素形材産業の場合、特定技能外国人が従事できる作業には鋳造や金属プレス加工、機械組立て仕上げや機械検査・保全などがあります。

自動車などの主力産業と関連性が高いため、素形材産業の分野では今後も特定技能外国人の活躍が期待されるでしょう。

産業機械製造業

産業機械製造業とは、建設・工業・農業・木工などの産業用機械や装置を製造する分野です。

以下の業種であれば、特定技能外国人の受入れが可能です。

産業分類コード | 工業製品製造業に該当する産業機械製造業 |

2422 | 機械刃物製造業 |

248 | ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 |

25 | はん用機械器具製造業(素形材産業分野の対象業種を除く) |

26 | 生産用機械器具製造業(素形材産業分野の対象業種を除く) |

27 | 業務用機械器具製造業(医療用機械器具・医療用品製造業・武器製造業を除く) |

270 | 管理、補助的経済活動を行う事業所(コード27の業務用機械器具製造業) |

271 | 事務用機械器具製造業 |

272 | サービス用・娯楽用機械器具製造業 |

273 | 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業 |

275 | 光学機械器具・レンズ製造業 |

産業用機械は自動化やIoT化、自走化などが進んでいるため、製造業全体が抱える人手不足の解消にもなるでしょう。

電気・電子情報関連産業

電気・電子情報関連産業とは、電気機器や電子機器などの製造業を指しています。

具体的にはエレクトロニクス製品の電子部品、電話機や通信機器などの製造があり、以下のように分類されます。

産業分類コード | 工業製品製造業に該当する電気・電子情報関連産業 |

28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |

29 | 電気機械器具製造業(内燃機関電装品製造業を除く) |

30 | 情報通信機械器具製造業 |

電気・電子情報関連産業はパソコンやスマートフォン、電気自動車(EV)などの製造業を支えていますが、十分な国内人材を確保できていません。

特定技能制度を活用した場合、外国人が機械加工やめっき、電子・電気機器の組み立てや、各工程をつなぐ搬送作業などにも従事できます。

金属表面処理業

金属表面処理業は「めっき」の分野で、素形材産業に含まれない金属被覆・彫刻業、熱処理業が該当します。

特定技能制度では、以下の業種で特定技能外国人を採用できます。

産業分類コード | 工業製品製造業に該当する金属表面処理業 |

2469 | その他の金属表面処理業(アルミニウム陽極酸化処理業) |

金属表面処理業は自動車や精密機器メーカー、航空分野などの委託先になっているケースが多く、金属の表面処理技術が国内の主要産業には欠かせません。

感覚的に習得する工程がいくつもあり、熟練レベルに達するまで時間もかかるため、若年就業者の獲得が課題といえるでしょう。

2024年4月以降の追加業種(11業種)

工業製品製造業分野は2024年4月以降に11業種が追加されており、以下の業種でも特定技能外国人を採用できるようになりました。

追加業種 | 具体例 |

鉄鋼業 | 高炉による製鉄業、製鋼・製鋼圧延業など |

金属製サッシ・ドア製造業 | 住宅やビル用のアルミニウム製サッシ、アルミニウム製ドア製造業など |

プラスチック製品製造業 | プラスチック製の板・棒・管や継手などの製造業 |

紙器・段ボール箱製造業 | 紙製容器や段ボール箱などの製造業 |

コンクリート製品製造業 | コンクリート製の管・柱・くい・板・ブロックの製造や、生コンクリートなどの製造業 |

陶磁器製品製造業 | 陶磁器製置物の製造業(花瓶やランプ台など) |

紡織製品製造業 | 紡績・織布・染色やニット製品、カーペットなどの製造業 |

縫製 | 紳士服・婦人服・子供服や寝具、座席シート縫製などの製造業 |

RPF製造 | 他のいずれにも分類されない各種製品の製造業(靴紐や朱肉、墨の製造など) |

印刷・製本 | 印刷や製本、印刷物加工業など |

こん包業 | 組み立て梱包業 |

いずれも人材不足が深刻化している業界ですが、未経験者の採用も多いため、特定技能外国人の定着が期待されるでしょう。

| 【工業製品製造業向け】 特定技能外国人採用 完全ガイド 専門的な技術を必要とする製造現場で活躍できるスタッフをご紹介。 工業製品製造業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 |

特定技能“工業製品製造業”の企業の要件

工業製品製造業に特定技能外国人を受け入れる場合、企業側の産業分類が閣議決定の内容に合致している必要があります。

「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への入会も必須で、提出書類も多いため、できるだけ早めに準備しておきましょう。

企業側の具体的な要件は以下のとおりです。

|

それぞれ詳しく見ていきます。

事業を継続している

特定技能制度は外国人の継続雇用を前提とするため、受入側の企業(特定技能所属機関)も事業を継続していなければなりません。

事業継続の判定基準は直近1年間の製造品出荷額や、加工賃収入額の合計になっており、廃棄物の出荷額や消費税なども含みます。

加工賃収入額とは、直近1年間で他企業が所有する主要原材料によって製造、または他企業所有の製品・半製品に加工や処理を加えた際の加工賃です。

事業者所有の原材料で製造している

特定技能外国人を受け入れる際は、製品を事業者所有の原材料で製造している必要があります。

また、自社の原材料を支給し、他企業の国内事業所が製造したものや、以下の製造品出荷も含まれます。

企業側の具体的な要件は以下のとおりです。

|

協議・連絡会に入会している

工業製品製造業分野の企業が特定技能制度を活用する場合、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への入会も必須となっています。

入会時期は外国人の在留資格申請前となり、入会方法は「特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイト」のオンライン申請のみです。

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(以下、「連絡会」)へ入会する際は、完成品を含めた製造品の画像や、説明文などを添付しなければなりません。

入会の届出から審査完了までには2ヶ月程度かかるため、提出書類の準備は少しでも早い方がよいでしょう。

連絡会に入会する場合、労働環境や就業条件なども審査対象になりますが、特定技能制度に変更が生じた際は、各企業へスピーディに情報提供してくれます。

参照元:製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会 運営要領等

協議・連絡会に資料を提出する際の注意点

連絡会への入会時には、製造品の出荷実績を確認するため、画像の提出を求められます。

不鮮明な画像や、製造品を特定できない画像を提出すると、差し戻しになる可能性があるので注意してください。

たとえば、設備や製造工程を撮影したつもりでも、工場内の全体写真になっていると、工業製品製造業分野である旨を証明できない可能性があります。

出荷実績に関係ない製造品や設備などが写り込む場合は、画像の対象物を赤枠で囲むなど、わかりやすいように加工しましょう してください。

事業実態の確認用に納品書の証跡画像を提出する場合もありますが、入会の届出日から1年以内が納品日の条件です。

提出書類の書き方や、画像などの詳細については、事前に特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイトで確認できます しておきましょう。

特定技能“工業製品製造業”の外国人の要件

工業製品製造業が特定技能制度を利用する場合、外国人にも日本語の理解力や一定の技能が求められます。

外国人が以下の日本語試験と技能評価試験に合格できれば、特定技能制度の要件を満たします。

日本語試験への合格

日本語試験には以下の2種類があり、いずれかに合格すると特定技能1号の要件を満たします。

|

国際交流基金日本語基礎テストのA2、または日本語能力試験のN4に合格すると、日常会話に支障がなく、業務上必要な日本語能力も有しているレベルです。

社内文章にフリガナを表示するなど、企業側のサポートもあれば、日本語習得をスピードアップできるでしょう。

なお、工業製品製造業の分野、またはそれ以外の職種で技能実習2号を良好に修了していると、日本語試験を受けなくても特定技能1号へ移行できます。

特定技能2号については、十分な日本語能力を有しており、評価試験などに対応可能と判定されるため、日本語試験は不要です。

参照元:国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

参照元:日本語能力試験(JLPT)

| 【動画でわかる】 JLPT(日本語能力試験)N1~N5レベルの外国人が、日本語を話している動画をまとめました。 「外国人採用を検討する予定がある」「募集条件の設定が必要」など、外国人の日本語レベルが分からない場合に活用いただける資料です。 |

技能評価試験への合格

特定技能を取得する際は、製造分野の技能評価試験に合格しなければなりません。

試験概要は後述しますが、受験申込みや合否確認はすべて特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイトから行います。

試験問題は漢字にルビがあり、特に難しい内容ではありませんが、製造業における基本動作や品質管理など、多岐にわたっています。

外国人が受験する際は、あらかじめポータルサイトのサンプル問題を解いておくとよいでしょう。

特定技能“工業製品製造業”の試験

外国人が工業製品製造業の分野で特定技能を取得する場合、実技試験と学科試験の合格が要件となります。

特定技能1号は実技試験と学科試験を受験しますが、特定技能2号はルートが2種類に分かれるため、生産管理の知識が必要になるケースもあるでしょう。

受験申請から合格までの流れや、受験費用などを詳しく解説しますは以下を参考にしてください。

実技試験

特定技能の実技試験は以下のようになっており、年3回程度実施されます。

【特定技能1号】

|

【特定技能2号】

特定技能2号の試験には以下のルートがあり、いずれも日本国内に拠点を持つ製造業の現場において、3年以上の実務経験が必要です。

|

特定技能1号・2号の実技試験日程については、ポータルサイトで確認してください。

参照元:製造分野特定技能評価試験

学科試験

特定技能1号の場合、学科試験と実技試験が同日となり、学科は正答率65%以上で合格です。

特定技能2号は実技試験のみで、学科試験はありません。

なお、海外で特定技能1号の評価試験を受ける場合、地域によってはワクチン接種証明書が必要です。

服装が制限される地域もあるため、試験の実施要領をよく確認しておきましょう。

参照元:製造分野特定技能1号評価試験

特定技能“工業製品製造業”の採用方法と就労までの流れ

工業製品製造業が特定技能外国人を受け入れる場合、採用までの流れが3パターンに分かれます。

技能実習や留学生アルバイトからの移行は比較的スムーズですが、海外からの採用は現地の手続きも必要です。

具体的な流れは以下のようになるので、自社で対応できない手続きがある場合は、登録支援機関のサポートを利用してみましょう。

技能実習から移行する場合

技能実習から特定技能1号に移行する場合、採用の流れは以下のようになります。

|

特定技能外国人の支援計画とは、住居の確保や携帯電話の契約、預金口座の開設など、公私にわたるサポート体制の構築です。

支援計画の作成後は外国人にも説明しますが、本人が十分に理解しなければならないため、母国語によるオリエンテーションが望ましいでしょう。

在留資格変更許可申請を提出する際は、事前に出入国在留管理庁のホームページから関係書類をダウンロードしてください。

参照元:特定技能関係の申請・届出様式一覧

留学生アルバイトから移行する場合

留学生アルバイトから特定技能1号に移行する場合は、以下の流れで採用します。

|

日本語試験と技能試験以外については、技能実習から移行する流れと同じです。

海外から採用する場合

特定技能外国人を海外から採用する場合、就労開始までに以下のステップが必要です。

|

外国人候補の探索に対応できないときは、現地エージェントに任せた方がよいでしょう。

来日直後は生活全般のサポートが必要になるので、生活習慣や宗教の違いなどをわかりやすく説明し、行政手続きにも同行してください。

| 【工業製品製造業向け】 特定技能外国人採用 完全ガイド 専門的な技術を必要とする製造現場で活躍できるスタッフをご紹介。 工業製品製造業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 |

まとめ

工業製品製造業の分野で特定技能制度を活用すると、人手不足や技術の承継など、さまざまな課題を解消できる可能性があります。

新たな人材を確保した場合、上司や先輩社員に適度な緊張感が生まれるため、全社的なモチベーションアップも期待できるでしょう。

なお、特定技能は制度自体がわかりにくく、各機関に提出する書類もかなり多いため、「人材は欲しいが自社で対応できない」といったケースが少なくありません。

特定技能外国人の採用やサポート体制の構築に困ったときは、ぜひスタッフ満足にご相談ください。