育成就労制度とは?いつから施行?技能実習との違いや目的も解説

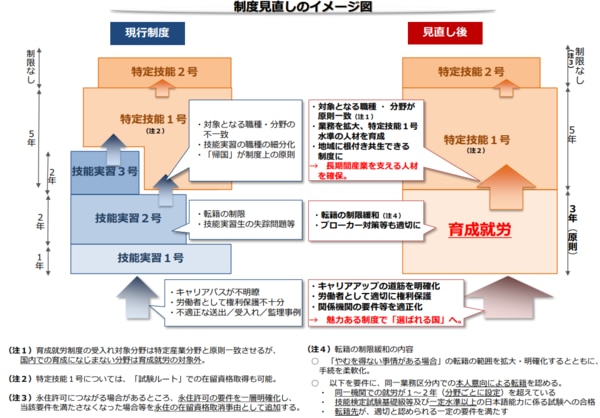

2024年、技能実習制度に代わる新制度として「育成就労制度」が導入され、外国人材の受け入れ環境は大きな転換期を迎えました。

「育成就労制度」は、外国人材のキャリア形成と企業の人材確保を支援する制度です。

日本での長期的なキャリア構築が可能となり、技能実習制度では制限されていた転職の自由も認められます。

さらに、特定技能への移行もスムーズになるため、企業にとっても優秀な人材の長期的な確保が期待できるでしょう。

本記事では、育成就労制度の施行時期や技能実習制度との違い、企業が抑えるべきポイントについて解説します。

これから外国人労働者を雇用している企業さまは、ぜひ参考になさってください。

※本記事の内容は、2024年12月時点の情報を基にしています。紹介している制度には、暫定的な情報が含まれています。

目次[非表示]

育成就労制度の概要

技能実習制度は1993年に開始され、主に開発途上国への技能移転を目的とした国際貢献の一環として運用されてきました。

しかし、制度開始から30年が経過し、人権侵害や労働環境の問題の課題が後を絶ちません。

2021年度には約5,000名以上の技能実習生が失踪したとの報告があり、これが制度改正の一因となっています。

制度改正の背景としては、以下の課題があります。

【現行制度の課題】

現行制度の課題

|

【国内の要因】

|

一方、育成就労制度は人材育成と適切な労働環境の確保を両立させ、外国人材と受け入れ企業の双方にとって、より良い関係構築を目指す制度です。

今後は、日本が外国人材から信頼され選ばれる国となり、産業を支える人材を適切に確保しなくてはなりません。

|

育成就労制度はいつから施行される?

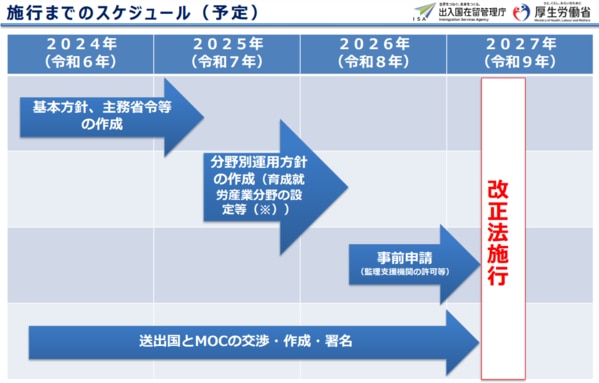

育成就労制度は、2024年6月21日に関連法が公布されました。

施行日は公布日から起算して3年以内(2027年6月20日まで)に、政令で定められる予定です。

育成就労制度への移行は、段階的に実施される予定です。

施行までのスケジュールの予定は以下をご参照ください。

参照元:厚生労働省|育成就労制度の概要資料|施行までのスケジュール予定

育成就労制度と技能実習の違い

育成就労制度は、技能実習制度の課題を踏まえ、より実践的な人材育成と適正な労働環境の確保を重視しています。

【育成就労制度と技能実習の違い】

項 目 | 育成就労制度 | 技能実習制度 |

制度目的 | 人材育成と就労 | 技能移転 |

在留期間 | 最長5年 | 最長5年 |

転 職 | 可 能 | 原則不可 |

監理団体 | 廃 止 | 必 須 |

賃金保証 | 日本人と同等以上 | 日本人と同等以上 |

支援体制 | 監理支援機関による支援 | 監理団体による監理 |

特定技能への移行 | 技能検定試験3級 | 技能実習2号良好修了で移行可能 |

以下で各項目について詳しく解説します。

① 制度の目的

技能実習制度と育成就労制度では、目的が大きく異なります。

技能実習制度は、開発途上国への技能移転による国際貢献が目的です。

一方、育成就労制度は、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成し、産業分野における人材の確保を目的としています。

具体的な目的は以下の3つです。

|

目的の違いは、在留期間満了後の進路にも影響があります。

技能実習では母国への帰国を前提としていましたが、育成就労では特定技能への移行を見据えた長期的なキャリア形成が可能です。

② 対象職種

育成就労制度の対象職種は、現行の技能実習制度の職種等をそのまま引き継ぐのでなく、新たに設定します。

ただし、従事できる業務の範囲は、特定技能の業務区分と同一です。

育成就労制度の対象職種には、特定技能制度の16分野が含まれます。

また、現在の技能実習制度では91職種(167作業)(令和6年9月30日時点)が認められており、特定技能制度の対象分野に該当する職種は、円滑に育成就労制度へ移行できます。

【対象職種一覧】

|

参照元:出入国在留管理庁|特定技能制度「分野別情報」2024年9月30日現在

③ 受け入れ人数

特定技能制度と同様に、各分野ごとに受入れ見込数を設定し、適切に運用される予定です。具体的な受け入れ人数は、今後の産業需要に応じて算出されます。

現在、特定技能制度では、経済情勢の変化が大きく変わらない限り、受入れ分野ごとに5年間の受入れ見込数を設定し、1号特定技能外国人の受入れの上限として運用しています。

今回、特定技能制度開始時に設定した受入れ見込数の期限は2023年度末で終了しました。

2026年4月から5年間の受入れ見込数の再設定は、各分野において5年後の2028年の産業需要等を踏まえ、以下の計算で算出されます。(2024年3月29日閣議決定)

受入れ見込数=5年後の人手不足数-(生産性向上+国内人材確保) |

参考として、令和5年6月末現在の特定技能在留外国人数のうち、特定技能1号在留外国人数は173,089人。

令和5年末の在留外国人数は、341万992人(前年末比33万5,779人、10.9%増)となっています。

参照元:出入国在留管理庁|特定技能制度の受入れ見込数の再設定

④ 転職

育成就労制度では、一定の条件下で転職が認められます。

外国人材の権利保護と、より良い労働環境が選択できる重要な変更点です。

同一業務区分内での本人意向による転職は、以下の要件で認められます。

|

3年間はひとつの受け入れ機関での就労が効果的で望ましいものの、上記要件を満たせば転職が可能です。

⑤ 支援・保護

育成就労制度では、外国人技能実習機構が新たに、外国人育成就労機構へと改組される予定です。

監理支援機関には、外部監査人の設置義務や、受け入れ機関との独立性を確保するための要件が課されます。

さらに、送出機関との二国間協定に基づき、悪質な送出機関を排除する取り組みが強化される見込みです。

一方で、優良監理団体や受入れ機関に対しては、手続きの簡素化などの優遇措置の適用されが期待されています。

項 目 | 育成就労制度 | 技能実習制度 |

監理団体 | 監理支援機関として独立性・中立性強化 | 監理団体が受入れ機関を監督・管理 |

支援機関 | 外国人育成就労機構を設置 受入れ機関への監督指導 | 外国人技能実習機構が監督・支援機能の強化の不足 |

受入れ機関 | 適正な受入れに必要な方策を講じ要件を適正化 | 受入れ機関の要件に関する適正化 |

送出機関 | 二国間取決め(MOC)を新たに作成 | 明確な規定や手数料の分担など |

| 外国人技能実習生 サービス紹介資料 教育と支援に強い送り出し機関・監理団体とつなぐ技能実習生の採用支援サービスです。 東南アジアを中心に現地に足を運び、信頼できる送り出し機関との連携を10年以上にわたって実施してきた経験とノウハウをご提供します。 |

育成就労制度と特定技能制度の違い

育成就労制度は人材育成を重視し、特定技能制度は人材不足の解消を目的としています。

以下は両制度の主な違いの比較表です。

【制度比較表】

項 目 | 育成就労制度 | 特定技能制度 |

制度目的 | 日本国内の人手不足分野での 人材育成と確保 | 人材不足の解消 |

在留期間 | 原則3年 (特定技能1号・2号に移行可) | 最長5年(特定技能2号は無期限可) |

転職の可否 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 |

監理・支援体制 | 監理支援機関による支援 | 登録支援機関による支援 |

賃金水準 | 日本人と同等以上 | 日本人と同等以上 |

日本語要件 | 日本語能力試験N5相当以上 | N4以上(介護職は追加要件あり) |

対象職種 | 16分野 | 特定技能16分野 |

育成就労制度は、外国人労働者のキャリア形成を支援し、企業の人材確保を促進する新しい仕組みです。

一方で、特定技能制度との相互連携により、柔軟な人材運用が可能になることが期待されます。

育成就労制度のメリット

育成就労制度への変更は、採用する企業側、就労する外国人材の双方にとって、以下のようなメリットが期待できます。

|

以下で詳しく解説します。

長く働きたいと考える人材が集まる

従来の技能実習制度では、習得した技能を母国へ持ち帰ることが前提であり、就労期間も最長5年に制限されていました。

一方、育成就労制度では、3年間の就労後に特定技能1号の在留資格取得で、引き続き日本での就労が可能となります。

さらに、特定技能2号を取得すれば、家族を日本に呼び寄せられ、長く働きたいと考える人材が集まるでしょう。

母国へ帰らず、長く働きたいと考える人材が集まることは企業にとってメリットと言えます。

ただし、転職も可能になるので、教育やキャリアアップ制度の提供も視野にいれなければなりません。

育成就労から特定技能への移行がスムーズになる

育成就労制度から特定技能へは、対象職種が同一に設定されているためスムーズな移行が可能です。

技能実習制度からの移行と比較すると、企業側も外国人材側もストレスが軽減されるでしょう。

育成就労制度は、特定技能と同一分野が受け入れ対象です。

そのため、企業側が今の業務のままで特定技能に移行できる要件か確認したり、外国人側が特定技能になれるかわからないという不安を抱くこともなくなります。

外国人側も日本で長く働くための明確な道筋が見えるので、長期就労がイメージしやすいでしょう。

【移行時のメリット】

企業側

|

外国人材側

|

ただし、転職が可能になるため、定着して長期的に働いてもらえるよう教育やキャリアアップ制度が今よりも重要となるので注意が必要です。

技能実習生よりも高い日本語能力をもって来日する可能性がある

育成就労制度では、外国人材の入国時点での日本語能力試験N5相当(A1レベル)の合格が求められます。

一方、技能実習制度では講習の受講時間のみが要件です。

【日本語能力要件の比較】

制 度 | 要 件 |

育成就労 | 日本語能力試験N5相当(A1レベル)の合格 |

技能実習 | 6ヶ月以上または360時間以上の講習受講 |

この基準引き上げにより、以下のような職場環境の改善が期待できます。

|

ただし、採用後の継続的な日本語教育支援は重要です。

特に専門用語や業界特有の表現については、計画的な教育を行いましょう。

育成就労制度のデメリット

育成就労制度への移行に伴い、企業側には以下のようなデメリットがあります。

採用コストの増加

育成就労制度では、企業が外国人労働者の渡航費や送り出し機関への手数料の一部を負担する必要があり、技能実習制度と比較して初期費用が増加します。

人材の転職リスク

同一企業で1年以上勤務した外国人労働者は、他企業への転職が認められるため、育成した人材が他社へ移るリスクが高まります。

不法就労助長罪の厳罰化

入管法の改正により、不法就労助長罪の罰則が強化され、企業は外国人労働者の在留資格や就労状況を厳格に確認し、不法就労を防止しなくてはなりません。

これらのデメリットを踏まえ、採用プロセスの見直しや労働環境の改善、法令遵守の徹底など企業は適切な対策を講じることが重要です。

育成就労制度の注意点

育成就労制度への移行に際し、企業は以下の点に注意しましょう。

|

以下で詳しく解説します。

受け入れに際しての費用負担が増大する

育成就労制度では、監理団体に代わり「外国人育成就労機構」が設置され、支援体制が整備される予定です。

監理団体制度の廃止により、企業の直接的な費用負担の増加が見込まれます。

新たに必要となる主な費用は以下の通りです。

【主な費用項目】

費用区分 | 内 容 |

支援機関費用 | 支援機関費用 |

教育関連費 | 日本語教育、技能教育費用 |

社内体制整備 | 専任担当者の配置、研修制度の構築 |

生活支援費 | 住居確保、保険加入等の費用 |

さらに、社内教育担当者の配置、研修プログラムの開発、生活支援体制の構築などの社内のシステムも変更が必要となるでしょう。

技能実習制度と比較して受け入れ可能な職種が狭まる

法務省が定める特定産業分野の中で、就労を通じた技能修得が相当と認められる分野に限定されます。

これは、企業、外国人労働者の双方にとってデメリットといえます。

職種の適合性を確認し、必要に応じて業務内容を調整しましょう。

【受入れ対象分野の制限】

|

技能実習制度で認められていた職種でも、新制度では受け入れができなくなる可能性があるので注意が必要です。

教育・研修制度を充実させる必要がある

原則3年間の就労期間中、特定技能1号水準の技能習得を目指し、教育・研修制度を充実させる必要があります。

【必要な教育・研修体制】

|

育成就労制度の取得要件

受入れ企業の要件

|

外国人材の要件

|

まとめ

2024年から始まる育成就労制度は、外国人材の育成と適切な労働環境の確保を重視する新しい制度です。

企業には費用負担の増加や教育体制の整備など、新たな課題がありますが、外国人材の長期的な育成・定着が期待できるでしょう。